vivo Vision 探索版發布:開啟三十而立的新篇章

今年是 vivo 成立的第三十個年頭。在東莞這個夢開始的地方,vivo 工業園內舉辦了三十周年特別展。現場展覽內容非常豐富,藍科技空間站、vivo 影像作品展,漫步其中,vivo 三十而立的歷程以及其對下一個三十年的展望,盡收眼前。

藍科技空間站里,vivo 沒有一味地炫技,而是從用戶視角出發,把五大藍科技、6G、MR、機器人等技術成果做了場景化的展示,大家可以體驗互動,既硬核又有趣。

硬核之外更有溫情,現場還有一個展區非常吸睛,vivo 時光長廊。從第一臺電話機、第一臺功能機,到多條產品線布局完善的智能手機,看著眼前一款款經典產品,大家一下就被拽進與 vivo 的專屬回憶,vivo 三十年的來時路也就此具象化。

?

這自然會引出一個問題,接下來 vivo 要去哪?

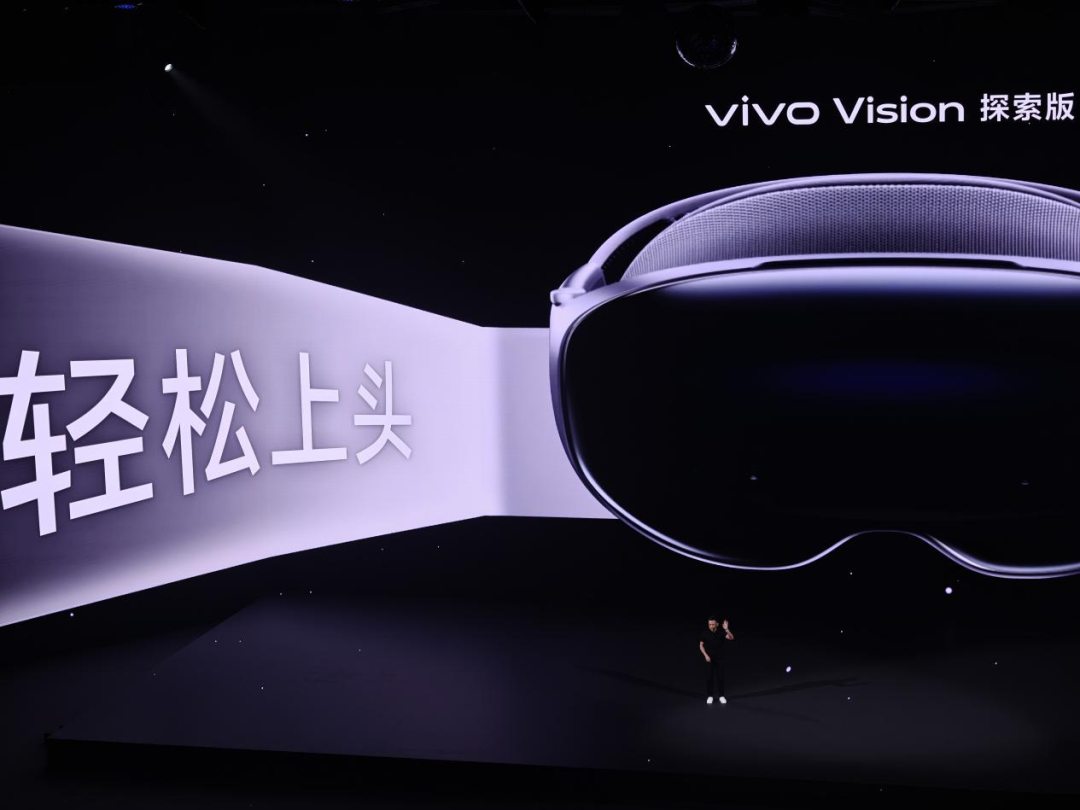

答案落在 vivo Vision 探索版——vivo 團隊探索未來科技的最新成果。三十周年之際,vivo Vision 混合現實頭顯正式亮相,影像技術戰略全面升級,其重要意義凸顯。

在很多武俠故事里,絕世高手往往有兩種。一種是追求奇功秘籍,招式越炫酷越好,講究一招「天外飛仙」定勝負;另一種則不然,他們可能一輩子只練幾招基礎功,但練到極致,一拳一腳皆成殺招。

?

vivo Vision 探索版|圖片來源:極客公園

?

vivo Vision 給人的感覺,就有點后一種高手的味道:不玩那些虛無縹緲的「元宇宙」概念,而是用最頂尖的技術,去解決一個最基礎、最樸素的用戶需求。

過去幾年,科技圈里刮概念風是一種常態,無論是「下一個計算平臺」的宏大敘事,還是各種炫技產品,總之,先把餅畫出去再說。相比之下,本分的 vivo 在過去三十年以及 vivo Vision 上的表現,都顯得異常「踏實」。

01

vivo 的「窄門」與「長橋」

?

8 月 21 日下午的這場發布會,vivo 并沒有急于描繪一個遙遠的未來,他們甚至沒怎么提曾經代表著一個時代的「元宇宙」三字。他們花了大量時間,在回顧過去,講一些聽起來很「基礎」的東西:怎么讓頭顯戴起來更舒服、怎么讓交互更自然、怎么讓你用手機拍的照片和視頻,能在頭顯里獲得更好的體驗。

這背后其實是一種選擇。當許多廠商都在爭搶「元宇宙」這個寬闊無比的大門時,vivo 似乎選擇了一扇更窄的門:先服務好現有的全球超過 5 億的手機用戶。

舉個例子,目前 MR 行業最大的痛點之一,就是內容生態的匱乏。每次我和別人分享我使用 MR 頭顯的體驗時,大家總是異口同聲地會問同一個問題「我買個頭顯回來到底能干嘛?」關于這個問題,很多廠商的答案是,你可以玩游戲、看電影、開虛擬會議。這些都對,但對普通用戶來說,吸引力似乎總差那么一點。

vivo 給出的答案不太一樣。他們說,我們最重要的內容,就是你用 vivo 手機記錄下的生活本身。

這聽起來很簡單,但實現起來卻是一座需要長期投入才能建成的「長橋」。這座橋的一端,是 vivo 深耕了十多年的影像技術——從和蔡司的深度合作,到自研的 V 系列芯片,再到不斷打磨的傳感器和算法,確保用戶能用手機拍出足夠好的照片和空間視頻。而橋的另一端,就是這次發布的 vivo Vision 探索版。它的首要任務,就是成為這些影像內容的最佳「終點站」,一個可以讓你「回到」記憶現場的設備。

?

vivo Vision 的核心場景——影像|圖片來源:極客公園

?

當別人還在為內容生態四處找開發者時,vivo 通過連接自己的手機和頭顯,為用戶創造了一個源源不斷、且極具個人情感價值的內容源。這個「生態閉環」,才是 vivo Vision 真正的護城河。

?

vivo Vision 的內容生態|圖片來源:極客公園

?

它不是一個獨立的炫技產品,而是 vivo 整個影像戰略自然延伸出來的、負責體驗升級的最后一塊拼圖。vivo 執行副總裁、首席運營官、vivo 中央研究院院長胡柏山在開場致辭中說,vivo 三十年走的是一條「用戶至上、雕琢極致的產品之路」,這條路的方向是「科技照亮美好」,終點是「抵達每一位用戶」。現在看來,vivo Vision 正是這條路上的又一個關鍵路標。

02

把未來戴在臉上,得先忘了技術

?

確定了「為誰服務、服務什么」這個核心問題后,vivo 在產品上的取舍就變得非常清晰。他們沒有堆砌一些華而不實的功能,而是把幾乎所有精力都放在了打磨基礎體驗上,核心目標就一個:讓你在用的時候,可以忘了技術的存在。

首先是佩戴感,這是最基礎,也最容易被忽視的「基本功」。MR 頭顯本質上是要「焊」在臉上的設備,不舒服一切都免談。行業里動輒六七百克的產品,像個小頭盔,戴上十幾分鐘就脖子酸、臉上出印,這直接勸退了大量潛在用戶。vivo Vision 探索版硬是把重量做到了 398 克,高度和厚度也比行業均值縮小了約 26%。

這背后不是簡單的材料替換,而是大量的、枯燥的、看不見的用戶研究。vivo 的人因實驗室聯合國內頂尖高校,采集了海量國人面部數據,進行了深入的人體工程學分析。他們精準地找到了面部支撐的「黃金舒適區」,并通過精妙的力學設計,確保每一個支撐點的承壓強度最大不超過 6.628kPa——這僅僅相當于人類呼氣的極限壓力值。

這種對「基本功」的執著,甚至到了有些「偏執」的程度。基于海量數據,團隊最終設計出 4 組遮光罩與 8 套不同的親膚泡棉組合,能夠精準適配國人多樣的面部輪廓,有效分散壓力,減少漏光。

這意味著,他們沒有試圖用一個「通用」方案去應付所有用戶,而是承認個體差異,并愿意為此付出巨大的工程和制造成本。甚至考慮到游戲等高動態場景,他們還特別設計了雙環綁帶,其上下分離的角度設計更符合東方人頭型,即使在進行甩頭、躲避等大幅度動作時也能保持穩定,同時還能適配多種發型,避免壓發。這些細節,用戶在看參數時可能根本不會注意,但一旦戴上,身體的感受是不會騙人的。

然后是交互。如果說手柄是上個時代的交互方式,那 vivo 這次顯然想讓用戶徹底扔掉這個「拐杖」。他們搭載了基于「負設計」理念打造的全新操作系統——OriginOS Vision。

?

「舒適」是 vivo Vision 的核心要求|圖片來源:極客公園

?

所謂「負設計」,如同自然造物,力求與環境相融,在簡潔的表象下蘊含著清晰的邏輯和嚴謹的秩序,旨在與用戶建立一種舒適和愉悅的情感連接。在這種理念下,你的眼睛就是鼠標,目光所及之處即為焦點;拇指和食指輕輕一捏,就是確認。這套「眼一看,手一動」的交互,幾乎是人的本能,學習成本極低,號稱 5 秒即可上手。

為了實現這種看似簡單的「本能」交互,背后是長達四年的深耕。vivo 實現了高達 1.5°的高精度眼動追蹤,其精準度相當于站在 2 米之外,準確地看向一塊手表大小的區域。同時,系統支持 26 個自由度的手指級手勢識別,以及垂直方向高達 75 度的超廣識別范圍,確保用戶在各種姿態下都能被精準捕捉。

為了讓虛擬與現實的融合天衣無縫,vivo 還采用了低延時的 VST(Video See-Through)算法,實現了從信息采集到處理和顯示的全鏈路 P2P(Photon-to-Photon)延時低至 13 毫秒,達到了人體幾乎無法感知的程度。這些冰冷的參數,共同構成了一種溫暖的體驗:從容無感。

當然,這一切體驗的基石,是雙目 8K 的 Micro-OLED 屏幕。它的像素密度之高,相當于將三臺 vivo X200 Ultra 手機的像素點全部集中到一塊郵票大小的屏幕上。但有趣的是,vivo 在介紹這塊頂級屏幕時,反復強調的不是參數,而是色彩的真實性。他們把專業級電影監視器的色彩校準標準用在了每一臺設備上,確保色彩準確度達到了專業級別的 DeltaE<2。為什么對色彩這么執著?答案還是回到了那個「生態閉環」上。

因為只有這樣,才能保證你用經過蔡司認證的 vivo 手機拍出的世界,和你在這塊屏幕里看到的世界,是同一個顏色。這種從輸入到輸出的體驗一致性,才是最考驗廠商「基本功」的地方。此外,他們還對每一臺設備進行了雙眼亮色度一致性校準,有效減少了因左右眼成像不一致而可能帶來的視覺不適感。這些都是看不見的功夫,但恰恰是這些功夫,決定了用戶是「嘗鮮一下」還是「愿意常用」。

03

功夫下在看不見的地方

?

如果說,vivo Vision 探索版是 vivo 為用戶搭的「硬件舞臺」,那么他們在影像戰略上的升級,則是在不斷豐富這個舞臺上的「劇目」,并且把舞臺的地基打得更深、更牢。

vivo 影像戰略從傳統的「賽道思維」升級為「場景融合」。以前大家比的是誰夜景好、誰長焦強,像是單科競賽。但用戶在真實使用中,比如拍一場演唱會,往往需要長焦、暗光、抓拍、防抖等多種能力的協同作戰。vivo 提出的「山頂也是 VIP」方案,就是這種「場景融合」思維的體現,它整合所有相關技術,去解決一個具體而復雜的真實痛點。

更有意思的是,vivo 開始把功夫下在了一些普通用戶平時可能不太注意,但卻至關重要的地方。

比如影像安全。在 AIGC 可以以假亂真的今天,一張照片的真實性變得越來越重要。在這種時代背景下,vivo 成為首個加入國際 C2PA(內容來源和真實性聯盟)的中國手機廠商。這看起來離普通用戶很遠,但實際上是在守護整個數字內容的信任基礎。vivo 首席安全官魯京輝在對談中表示,vivo 推出藍圖影像安全技術,核心價值就是化解由生成式 AI 引發的影像內容信任危機,因為「有了信任,才有真正的價值」。這是一種超越產品功能的責任感,也是一種在行業劇變前夜的深遠布局。

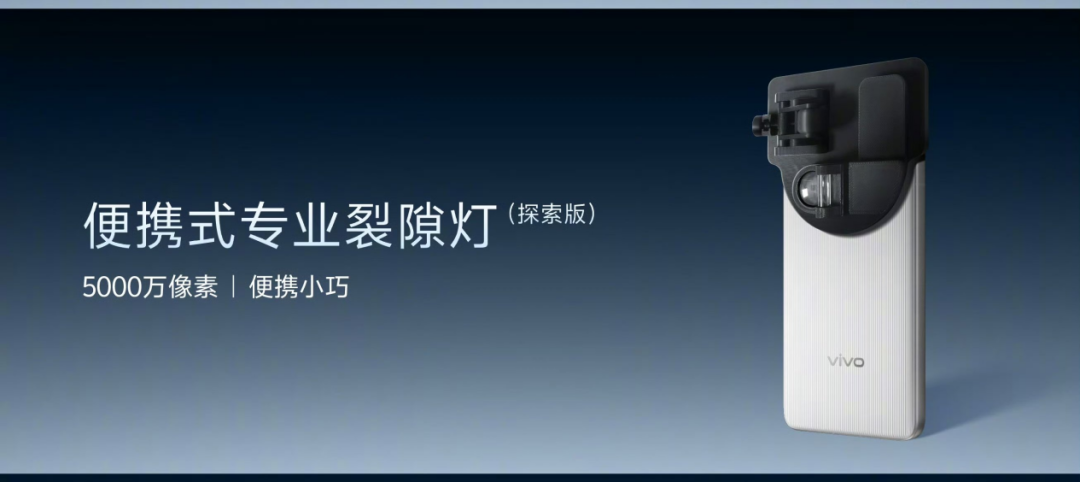

再比如影像健康。這可能是整場發布會最令人意外,也最體現 vivo「本分」價值觀的一環。vivo 宣布,將深度融合即將發布的 vivo X200 系列手機的長焦微距能力與專業醫療光學技術,推出一款專業級的便攜式裂隙燈,讓專業眼科影像走進基層醫療。

?

vivo 推出的一款專業級設備,可用于基層醫療|圖片來源:極客公園

?

某種程度上,這幾乎是一種來自手機巨頭對一個傳統行業的「降維打擊」,把消費電子領域積累的技術勢能,釋放到更具社會價值的領域。這背后傳遞的信號是,vivo 思考的不僅僅是商業上的成功,還有技術能為社會帶來怎樣的正面價值。

事實上,vivo 的思考遠不止于此。在內部的長期戰略規劃中,vivo Vision 這樣的 MR 設備,被視作是未來家庭機器人走向千家萬戶的關鍵「橋梁」。MR 頭顯的本質,是讓機器理解并融入真實世界,實現自然無感的交互。這套技術邏輯,與家庭機器人的發展路徑不謀而合。

?

vivo Vision 下藏著團隊更深的思考|圖片來源:極客公園

?

今天,vivo Vision 用佩戴舒適性和「眼一看、手一動」的原生交互方式,讓我們在虛擬空間中「回家」,去體驗手機相冊里的美好。這些在 MR 上打磨成熟的視覺和交互技術,完全可能被遷移和賦能給具備移動能力的家庭服務機器人。它們將不再是冰冷的工具,而是能感知家庭環境、理解用戶意圖、甚至陪伴家人生活的智能伙伴。vivo 正是希望通過 MR 這扇「窄門」,為未來的家庭機器人鋪設一條堅實可靠的「長橋」,讓科技真正成為家庭生活的一部分。

這種克制住商業擴張欲望,轉而投入更基礎、更長遠領域的做法,和 vivo 三十年來「本分」的企業文化一脈相承。他們似乎堅信,把最基礎的事情做到極致,比追逐最時髦的概念更重要。

這種堅持也體現在他們對影像文化的構建上。技術最終是為人服務的,而影像的終極意義在于表達和溝通。vivo 沒有僅僅把自己定位成一個工具提供商,而是聯合中國攝影家協會,共同主辦了首屆中國手機攝影大展。

?

首屆中國手機攝影大展全國巡展首站|圖片來源:vivo

?

這是中國攝協首次主辦、并經中國文聯批準的國家級手機攝影大展,其權威性不言而喻。此舉的戰略意義在于,它將 vivo 從一個技術品牌,提升到了影像藝術的推動者和行業標準的參與者的高度。中國文聯副主席、中國攝協主席李舸在盛典上高度評價道:「vivo 十余年深耕影像技術的歷程,恰是一場『用科技拓展藝術邊界』的生動實踐,讓曾經需要專業設備才能實現的光影藝術,變得人人可觸。」。

?

vivo 影像作品展中展出的作品|圖片來源:vivo

?

今年,在這次大賽中獲得組委會特別推薦獎的作品《生命的源泉》,由一位名叫「田鼠大嬸」的創作者用 vivo X200 Ultra 拍攝,記錄了甘肅民勤「種樹姐姐」們的防沙日常。影像成為了連接鄉村與外界的紐帶,傳遞出平凡生活里的堅韌力量。通過聚焦并傳播這樣的故事,vivo 再次強調了其影像文化的核心——關注人,關注真實的生活,讓科技成為傳遞溫暖與力量的橋梁。

?

既是科技,也是人文|圖片來源:極客公園

?

三十年前,vivo 從做電話機起步;三十年后,他們拿出了一款通往未來的 MR 頭顯。看起來跨度巨大,但內核從未改變:洞察用戶的核心需求,然后用扎實的「笨功夫」去滿足它。

當別人還在尋找元宇宙那扇華麗的大門時,vivo 選擇先為用戶的回憶,造一個足夠溫暖舒適的家。功夫到位了,滿足最樸素的需求,或許就是最強的殺招。