從智能手表到萬物互聯,開源鴻蒙構建跨行業數字底座新范式

在萬物智聯的時代浪潮中,智能手表已不僅是時間的載體,更成為人體數據與數字世界交互的“第一入口”。數據顯示,2023年中國智能穿戴設備出貨量達3700萬臺,全球市場突破1.6億臺,市場規模持續擴張的背后,卻隱藏著行業長期以來的痛點——操作系統碎片化、API標準不統一、應用適配成本高、設備互聯門檻高等問題,如同一張無形的網,束縛著用戶體驗的升級與產業的規模化發展。

開放原子開源基金會旗下開源項目——開源鴻蒙,作為面向各行業的操作系統數字底座,如同一把鑰匙,為行業打開了“統一生態”的大門。通過技術底座的標準化、開源社區的協作共建,開源鴻蒙不僅重新定義了智能手表的技術邏輯,更推動穿戴產業從“單打獨斗”邁向“生態共贏”的新格局。

打破行業壁壘,激活市場潛力

生態的碎片化曾是制約行業發展的最大障礙。不同品牌手表的操作系統各自為政,開發者需為每款設備單獨適配應用,投入成本高昂且效率低下。開源鴻蒙以“統一架構”破局,通過制定標準化的API體系,覆蓋UI界面、服務接口、互聯協議等核心模塊,實現“一次開發,多設備部署”。

例如,百度地圖、喜馬拉雅等應用可基于統一接口快速適配不同品牌的手表,構建應用分發平臺和表盤商城,解決多對多分發問題。這種標準化不僅降低了技術門檻,更吸引了產業鏈上下游的廣泛參與。上海海思、恒玄等芯片廠商提供硬件底座,領為、KUMI、騰進達、金康特等設備廠商推出差異化產品,喜馬拉雅、百度地圖等應用廠商加速遷移,形成“芯片-系統-應用-分發”的全鏈路協作。

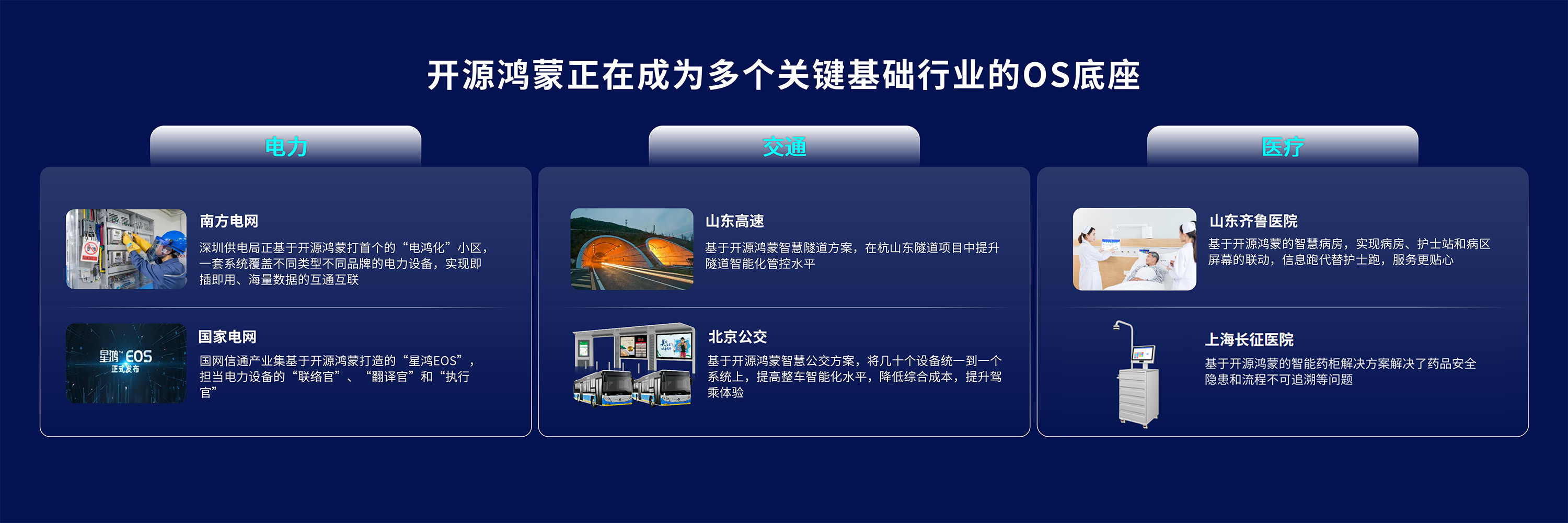

目前,開源鴻蒙社區已有400余家伙伴,累計350余家廠家的1000余款產品通過兼容性測評,不僅在 金融 、超高清、航天、教育、商顯、工業、警務、城市、交通、醫療、電力等多個關基行業取得了突破性進展,還在消費品類產品領域中逐步走向成熟,特別是在可穿戴設備領域,已有10多款智能手表、助聽器等產品搭載開源鴻蒙操作系統,并達到商用水平,超過40家伙伴齊聚開源鴻蒙社區,從應用、芯片,到整個產業鏈,共建Watch解決方案,同時還有更多產品即將走向成熟。

開源共建,釋放創新活力

開源的本質是“眾人拾柴火焰高”,而開源鴻蒙正是這一理念的典型實踐。四年前,開源鴻蒙以700萬行代碼起步,僅支持簡單傳感器設備;四年后,其代碼規模已突破1.2億行,覆蓋從智能手表到工業終端的全場景能力。這種指數級的技術進化,離不開全球開發者的共建共享——任何企業或個人均可自由參與代碼貢獻、標準制定與生態優化,讓創新從“閉門造車”走向“集思廣益”。

開源鴻蒙社區通過成立Watch SIG整合行業資源,推動智能穿戴設備之間的互聯互通。通過制定統一的標準和規范,提升整個行業的競爭力,避免各自為政的局面。成員單位共同建設應用生態,讓更多的開發者和用戶參與進來,實現技術、標準和生態的共建共享及 商業 共贏。

開源鴻蒙Watch SIG通過制定統一的應用API和分發機制,為應用開發者提供了更加便捷的開發環境。這將降低應用開發者的成本和時間投入,提升應用開發的效率和質量。同時,開源鴻蒙操作系統還支持多種硬件平臺,使得同一款應用可以在不同品牌和型號的可穿戴設備之間無縫運行。

此外,開源鴻蒙通過開源技術底座和標準化工具鏈,將大廠積累的能力“下沉”。高性能JS框架支撐復雜應用流暢運行;DevEco開發平臺支持可視化編程,表盤設計工具降低創意門檻。這些技術“組合拳”讓中小廠商得以聚焦產品創新,而非重復“造輪子”。

從手表到萬物智聯的生態啟示

開源鴻蒙不僅為可穿戴設備領域帶來了新的發展機遇,也為其他行業提供了新思路。通過開源鴻蒙的開源特性,不同行業的企業可以基于開源鴻蒙進行定制化開發,滿足自身特定需求。這將有助于推動各行各業的數字化轉型和創新發展。

在電力行業,開源鴻蒙可以支持各設備間即插即用、海量數據互聯互通,填補國內電力行業物聯網操作系統領域的空白。在金融行業,開源鴻蒙可以實現多終端業務聯動,有效提升金融服務的便捷性和智能化水平;在具身智能領域,開源鴻蒙可以助力人形機器人全面適配沙地、草地、障礙等地形,并支持20cm跳躍高度,可實現人形機器人多場景智聯應用;在智能家居領域,開源鴻蒙可以支持多種智能設備的互聯互通,實現智能家居場景下的無縫控制和管理;在醫療行業,開源鴻蒙可以支持可穿戴設備與醫療設備的互聯互通,實現健康數據的實時監測和分析;在交通行業,開源鴻蒙可以支持車載設備與其他智能設備的互聯互通,提升交通出行的便捷性和安全性。

在這一生態繁榮的背后,開放原子開源基金會也扮演著“孵化器”與“連接器”的雙重角色。作為開源鴻蒙項目的中立治理平臺,基金會通過非營利性、透明化運作,凝聚多家行業巨頭與中小廠商的共識,為生態注入持久動力。

從智能手表到萬物智聯,開源鴻蒙的生態演進正在書寫數字時代的范式變革。獨行快,眾行遠。開源鴻蒙不僅為全球開發者提供創新沃土,更通過技術普惠構建起開放協同的數字生態共同體,讓 科技 紅利在"共建共享、共生共榮"的創新網絡中實現價值倍增。